Article: ゲームの基本6要素

- ゲーム要素の分解作業から得られるもの |

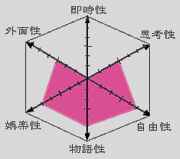

エッセンス・チャート

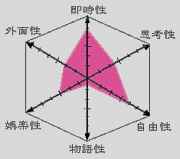

このうち後者の要素について、これらをうまく意識することにより、エッセンスとしてのゲームの骨組みまでは楽に作れるのではないか、と鷹月は考えました。また、名作をこの要素に分解してみて、「どういうバランスのものが評価されているのか」などを調べたり、今までないタイプのベクトルを持つゲームに挑戦する……なども可能なのではないかと思います。そして、この後者の6要素……「即時性」「思考性」「自由性」「物語性」「娯楽性」「外面性」を、私は「ゲームの基本6要素」と命名しました(まんまやんけ)。

ついでに都合良く六つだったため、レーダーチャートに当てはめてみました。絵が適当なのはこの手の図形を描くツールがなかったためです。許して〜(^^;)。今度Versatile Basicでも使って作画しておきますんで。ま、それはともかく、これは以後、「エッセンス・チャート」と呼ばせてもらうことにします。 |

1、即時性

|

2、思考性

|

3、自由性

もっとも、そういうゲームも存在してはいます。完全では有りませんが「なぞぷよ」が良い例でしょう。もちろん本ゲームのオマケ的要素だったからこそ成功したわけですが。 |

4、物語性

当然物語性を強く込められるジャンルはRPG、AVG、SLGですが、イベントシーンを上手く使う事により、その他のどのジャンルにも入れる事は可能です。 |

5、娯楽性

|

6、外面性

一般的にこの要素は、マシンのスペックや、メーカーのレベルに比例して、ある一定のレベル(これはゲームをゲームたらしめるに足りる外面性の度合いとは無関係です)が求められます。それ故に開発コストが高くなるというのが今のコンシューマの苦悩すべき所なんだろうなと思います。 |

チャートへの適応

さてここで、既存のゲームのいくつかを、エッセンスチャートに適応させてみたいと思います。

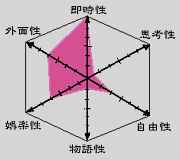

まずは先程述べた「パラッパ」から行ってみましょう。左上に極端に偏ったゲームだということが読み取れます。これはタイミングアクションゲームの特徴とも言えますが。但しパラッパの場合、娯楽性をしっかり4ポイント稼いでいる部分は見落とせません。ステージの間に入るほのぼのアニメーションや、キャラクターの表情のめまぐるしい変化、見ていて飽きないんです。単にステージを超えて「やったー」だけではなく、先を見たいからこそプレイしたくなる面があるのです。

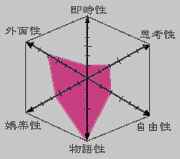

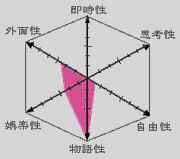

続いて、個人的に気に入っている日本ファルコムのRPG「白き魔女」です。近年の物語主導系RPGは大体この形に近くなりますが、それにしてもRPGで満点の物語性(世界描写含む)を与えられるゲームはそんなに多くありません。なおこのゲーム、マップチップの描写にはかなりこだわっています。1枚絵はゲームの最初と最後にしか出てきません。「プレイヤーが見るもの感じるもの、触るものが世界観となるんだ」という考え方が強く反映されているものと思われます。

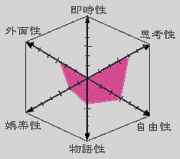

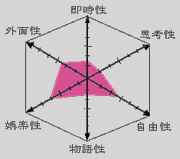

ラングリッサーは色々ありますけど、PCエンジン版の「1」です。即時性、娯楽性が低く思考性が高い……これはじっくり遊べる「硬派」なゲームの特徴と言って良いでしょう(1はね)。このSLGは以後、足りないものを埋めて行くかのように続編が次々出ていきました。自由性を高めた「デア」、「娯楽性」「外面性」に重きを置いた「ラング3」など。

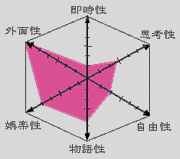

鷹月の大好きなアクションゲーム「海腹川背」。同じアクションと言っても「パラッパ」とは傾向がだいぶ異なります。最初から最後まで気を抜けないわけではなく、のんびりやりながらも手先の巧みさがないとクリアはできないというマニア向けのゲームでした。このソフトに関して特筆すべきはパズルさながらの「思考性」の高さに加えて「自由性」まで持つことです。次はどの地点に行って、どこを経由すれば楽にクリアできるか……それを探していく事そのものが楽しみになっています。プレイしたことのない人は持ち主の元へ行ってみましょう。うそ臭いほど鮮やかな演技を見せてくれる事でしょう。

他の要素が乏しいものはつまらないという訳ではないと前に書きました。あくまでこのチャートは傾向を見るためのものだからです。「他の要素が乏しい」と言えばAVGがその典型的な例です。ただ、純粋に文字のみで推している作品はそう多くなく、大抵はグラフィック(や音楽)によるサポートがかなりあります。さてこの「ワイルドフォース」、鷹月は物語と世界観の完成度を共に高く評価しています。もっともこのチャートではどの辺が素晴らしいのかは見えては来ませんが……(^^;

AVGは皆ワイルドフォースタイプか、それにマルチエンディング(自由性)が加わった程度かと思いますが、そうでないものも存在するにはします。選択コマンドに時間制限を設けることにより、AVGらしからぬ緊迫感を与えているのがこの「学園ソドム」です。既存の枠を打ち破る良い発想だと思います。その結果がこのチャートにはしっかり変化として現れているわけですね。ちなみにエロゲーの娯楽性は軒並み高めになっています(^^;

映画ゲーの代名詞(^^;)的存在のFF7のチャートも紹介しておきましょう。見た通りなんですが、辛うじて思考性のベクトルが残っている部分がFFシリーズらしいですね。なお、「FF7は自由度がない」と言ってますが、鷹月は割と「見せかけ的な自由度」にやられました。2度プレイするとバレるんですけどね。しかし面積的には物凄いですね、これ。賛否両論ありますが、97年のRPG代表作であったことはやっぱり間違い無いんですね。

チャート上で見ようが見まいが「バランスが素晴らしい」と言えるゲームといえばこれ、「同級生2」です。各要素はその概念的距離の遠さからポジションを決めているわけで、このシンメトリー構造になったのは偶然でも意図的でもないわけです。やっぱり名作なんですね、これ。 |

さしあたっての結論として

とはいえ、チャートへの適応を繰り返して鷹月自身、各ジャンルの型というものを感覚的に把握できたかな、と思っています。また、そのジャンルの鋳型から抜け出すために必要なベクトルは何なのか、色々なタイプのゲームを作っていきたいと考える人には有用なのではと確信しています。興味を持たれたなら、各人が自分のプレイしたゲームをこのチャートに分解していき、並べてみてください。鷹月にも見えなかった何かが見える可能性は充分にあるのです。 |

これを読んでいて、「私なら違う要素の分け方をするよ」と考える方もいるかと思います。いいと思います。私は単に感性と独断にて分類しただけであり、特別な論拠があるわけではないのです。でも、この記事に示したようにゲームを要素に分解し、再整理をしていくことに何らか得られるものがあると私は考えたので、紹介させていただきました。 残りの「ゲームの技術6要素」は、また機会のある時に紹介しようと思います。 - 鷹月ぐみな |

: パラッパ・ザ・ラッパー(ACT)

: パラッパ・ザ・ラッパー(ACT)

: 英雄伝説3 白き魔女(RPG)

: 英雄伝説3 白き魔女(RPG)

: ラングリッサー(SLG)

: ラングリッサー(SLG)

: 海腹川背(ACT)

: 海腹川背(ACT)

: ワイルドフォース(AVG)

: ワイルドフォース(AVG)

: 学園ソドム(AVG)

: 学園ソドム(AVG)

: FF7(RPG)

: FF7(RPG)

: 同級生2(パラメ系AVG)

: 同級生2(パラメ系AVG)